Il Centauro e la Regia Accademia Aeronautica

Il periodo a Livorno

La Regia Aeronautica fu istituita attraverso l’emanazione del Regio Decreto nr. 645 del 28 marzo 1923. Il 30 agosto 1925 venne innalzata al ruolo di forza armata indipendente con la costituzione del relativo Ministero e la consegna della Bandiera di Guerra.

Il 5 novembre 1923 fu inaugurata la Regia Accademia Aeronautica presso la sede dell’Accademia Navale di Livorno, al comando del Capitano di Vascello Giuseppe Valli. La decisione fu presa in seguito ad accordi fra il Commissario dell’Aeronautica e il Ministro della Marina. Si riteneva che l’attività della nuova forza armata fosse molto vicina a quella della Marina. In ogni caso era dato per scontato che avrebbe dovuto essere una soluzione temporanea. I primi Ufficiali chiamati a collaborare con Valli avevano tutti esperienza nel campo del volo. Nel 1925 il T.Col. Francesco Pricolo assunse l’incarico di Comandante in seconda dell’Istituto. Nella sede di Livorno fecero il loro ingresso i primi tre corsi: Aquila, Borea e Centauro. L’accesso all’Accademia era previsto per giovani compresi fra i 18 e i 22 anni in possesso di titolo di studio di scuola media superiore. Il trattamento degli allievi aeronautici fu stabilito essere uguale a quello degli allievi navali.

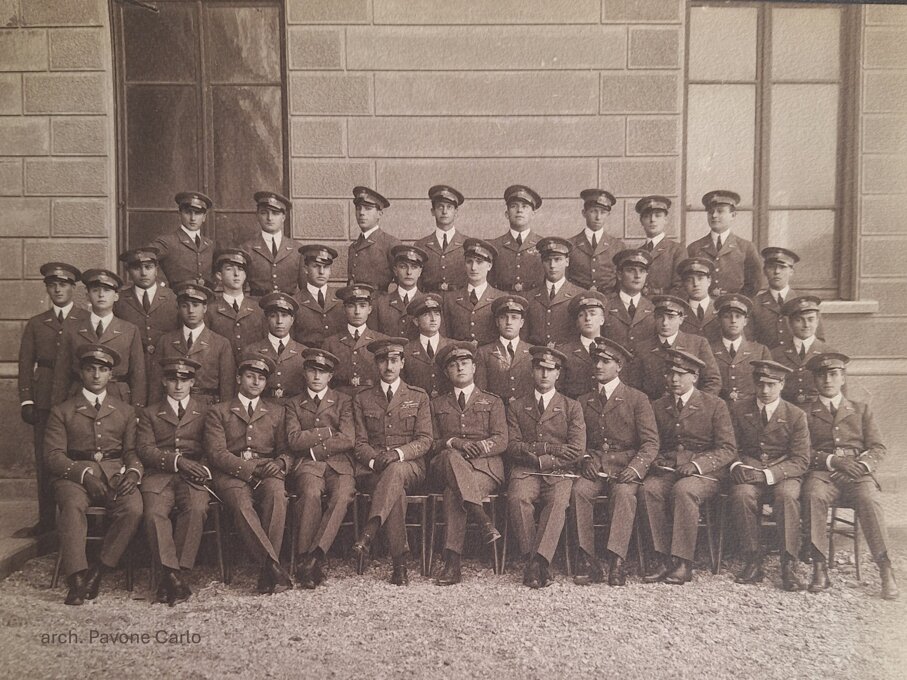

Nel 1923, l’Aquila fu il primo corso ad entrare in Accademia, inizialmente composto di 18 allievi, incrementati a 24 con un concorso supplementare al secondo anno. L’anno successivo fu il Corso Borea ad essere ammesso con 37 allievi, di cui 2 ripetenti dal corso precedente. Un concorso straordinario portò il numero complessivo a 38 dei quali, al termine dei tre anni di corso, 36 furono nominati sottotenenti. Nell’anno accademico 1925-26 fu ammesso in Accademia il Corso Centauro. Al concorso di ammissione si erano presentati 64 concorrenti dei quali 45 erano risultati idonei alla visita medica e, di questi, 37 anche agli esami. Nel corso del primo anno 8 allievi furono dimessi per motivi vari portando a 29 il numero di quelli rimasti. Nell’agosto del 1926, con un concorso straordinario, 10 nuovi allievi furono ammessi alla seconda classe portando a 39 il numero complessivo dal quale ne devono venire sottratti 3 che lasciarono volontariamente. Alla fine furono 36 coloro che frequentarono la terza classe e, di essi, 35 completarono gli studi e furono promossi Sottotenenti. Nei suoi primi tre anni di vita l’Accademia produsse 95 ufficiali in servizio permanente.

Il 28 Marzo 1926, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III, l’Accademia Aeronautica ricevette la sua bandiera nel corso di una solenne cerimonia militare. Vi presenziarono il Comandante dell’Accademia Navale, Amm. Barzagli, quello dell’Accademia Aeronautica, Amm. Valli e il Col. Giuseppe Valle, designato suo sostituto. Sul piazzale dell’istituto insieme agli allievi schierati c’erano il Sottosegretario per l’Aeronautica, Generale Bonzani, il Capo di Stato Maggiore, Gen. Piccio, ufficiali del quadro permanente e insegnanti. La bandiera venne benedetta dal Vescovo di Livorno, Monsignor Giovanni Piccioni, e consegnata dal Sovrano all’Amm. Valli pronunciando le seguenti parole:

“Con vivo compiacimento e con sentito augurio consegno questa Bandiera alla giovane Accademia Aeronautica che si prepara a dare eletti Ufficiali all’Armata Aerea d’Italia, già segnata dalla vittoria. Io l’affido a voi, che primi giungeste all’Accademia e ai vostri successori. Sia questa Bandiera il simbolo che alimenti la vostra fede negli alti destini della Patria, che vi guidi nelle vie dell’onore, della virtù e del valore militare e che vi sproni ad accrescere i fasti gloriosi dell’Aeronautica Italiana”.

Il Comandante dell’Accademia consegnò la bandiera nelle mani del Capocorso del Corso Aquila, allievo Fausto Cecconi. Con l’assegnazione della bandiera e l’assunzione del comando da parte del Col. Valle, Ufficiale dell’Arma Aeronautica, a decorrere dal 1 Aprile 1926 l’Accademia Aeronautica terminava il periodo di tutela e iniziava la sua vita indipendente.

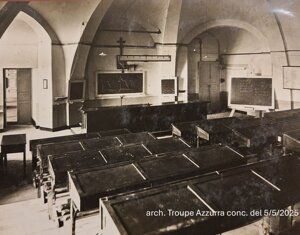

L’attività didattica che era prevista nei primi tre anni di Accademia prevedeva degli insegnamenti di cultura generale e letteraria, al fine soprattutto di uniformare le conoscenze dei frequentatori che provenivano da formazioni diverse fra loro, di materie matematiche, quali analisi algebrica, calcolo infinitesimale e integrale e meccanica razionale e di materie di carattere scientifico. Venivano trattate materie specifiche per la professione di Ufficiale dell’Aeronautica come storia militare, navigazione aerea, piana ed astronomica, aerodinamica, termodinamica, armi, tiro e radiotelegrafia. Era previsto lo studio del francese come lingua obbligatoria e di una facoltativa fra inglese e tedesco. Era trattato poi il diritto aeronautico, l’economia politica e i regolamenti d’Arma. Oltre all’istruzione teorica, gli allievi svolgevano attività di volo prevalentemente presso i reparti aerei di Pisa, con i dirigibili di Pontedera (link) e soprattutto presso la Squadriglia Idrovolanti di Livorno (link). Successivamente al trasferimento dell’Accademia presso la reggia di Caserta il principale aeroporto utilizzato per l’addestramento fu quello di Capua. Nei primi tre anni, fino all’aprile 1926, furono effettuate 1200 ore di volo, tutte senza che si verificasse alcun incidente.

Venivano effettuate attività pratiche che includevano esercitazioni militari, terrestri e marinaresche, dando una decisa importanza alla parte fisica (ginnastica, scherma, giochi sportivi).

Di massima l’insegnamento interessava 23 ore settimanali alternate con esercitazioni pratiche. L’anno accademico andava dal 6 Novembre, data alla quale venivano concluse le operazioni relative al concorso di ammissione, al 20 Maggio. Gli esami di prima sessione si svolgevano nel mese di Giugno, quelli di riparazione al termine delle esercitazioni estive. Il corpo degli insegnanti proveniva prevalentemente dall’Accademia Navale e dalle Forze Armate. Costituì sempre un problema il reperimento degli Ufficiali di inquadramento.

Gli allievi, nel corso del primo anno, non venivano considerati militari e non portavano il segno distintivo delle stellette. La loro posizione militare si perfezionava all’inizio del secondo anno, nel corso del quale prestavano il giuramento di fedeltà. Il primo anno era considerato quindi una sorta di periodo di prova. Per la nomina a Sottotenente era indispensabile il conseguimento del brevetto di pilotaggio, oltre a quello di osservatore aereo.

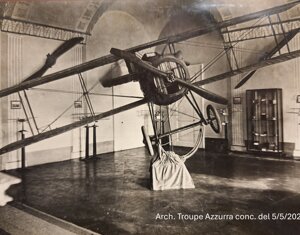

A Livorno furono realizzate delle strutture appositamente dedicate al nuovo istituto. La prima di queste fu la biblioteca, dove cominciarono ad essere raccolti testi e pubblicazioni, soprattutto a carattere aeronautico. Fu poi la volta dei due musei, uno dedicato ai propulsori ed uno alle cellule, agli strumenti e all’armamento. In seguito fu realizzata una sala delle comunicazioni e una officina dedicata allo smontaggio e montaggio di parti di motori. Allo scopo di stimolare l’emulazione degli allievi nelle esercitazioni pratiche e sportive fu istituita una coppa delle esercitazioni pratiche, antesignana dei più moderni ludi sportivi, che veniva contesa fra i vari corsi. Si cominciò anche ad attribuire dei premi agli allievi che si distinguevano.

Nel 1926, al fine di sopperire alla carenza numerica dei corsi regolari, ebbero inizio un corso per Ufficiali di Complemento Piloti ed uno per Sottufficiali Piloti.

Per regolare il comportamento e la vita interna degli allievi fu redatto un regolamento interno. Fu prevista la figura del raccomandatario, una persona maggiorenne, dimorata a Livorno, delegata a rappresentare l’allievo presso il Comando dell’Accademia, e al quale l’allievo veniva affidato durante la libera uscita. Gli allievi potevano uscire due giorni alla settimana con ritirata alle 19:30.

Le punizioni che potevano essere inflitte ai negligenti consistevano nei giri di corsa, nei giri di barra, sugli alberi del brigantino interrato a lato del piazzale dell’istituto, nella cella e nella tavola di punizione, consistente nel far mangiare al refettorio l’allievo ad una tavola separata. La vita giornaliera dell’allievo fu regolata da un orario delle pratiche giornaliere, la cui scrupolosa osservanza fu sempre un punto fermo in Accademia.

L’uniforme scelta per gli Allievi richiamava la foggia di quella dell’Ufficiale. Quella dell’Aspirante era del tutto simile, fatta eccezione per le indicazioni del grado. Quella dell’allievo mancava dei taschini ed era munita di cinturone di cuoio con pugnaletto. Quest’ultimo era simile a quello usato dai colleghi della Marina ma con ornamenti e motivi ispirati all’aviazione. Per la vita interna d’istituto venne adottato un maglione di lana esterno con pantaloni lunghi. Nel periodo estivo il maglione era sostituito da un camicione di tela azzurro a blusa con pantaloni bianchi, berretto a busta (bustina) grigio azzurra e scarpe nere. Il cappotto era del tutto simile a quello degli Ufficiali. Completavano la dotazione del corredo gli indumenti sportivi, la biancheria e un lungo camicione per la notte sostituito, nel 1934, dal pigiama azzurro. Per la conservazione, la distribuzione e il cambio del corredo divenne fin dall’inizio popolare la figura del corredista.

Fin dall’inizio fu data molta importanza alle attività pratiche all’aperto e alle esercitazioni sportive, concentrate soprattutto nella bella stagione per ragioni climatiche. Inizialmente molto veniva svolto insieme agli allievi dell’Accademia Navale, come la campagna navale sulla nave scuola Vespucci. Con il passare del tempo però si optò sempre più per attività di tipo prevalentemente aviatorie, come i voli su idrovolanti e dirigibili ed il corso di osservazione aerea, che si teneva presso l’aeroporto di Centocelle. La coppa istituita per celebrare il migliore corso nelle attività pratiche e sportive fu vinta nel 1923 dal corso Aquila e nei successivi due anni dal Borea.

Copiando dall’Accademia Navale, fin dall’inizio, fu istituita la festa del Makp100, da organizzare cento giorni prima della fine del corso. In tale occasione venivano organizzati un banchetto e una gita e si dette inizio alla tradizione, questa solo aeronautica, di pubblicare un numero unico, preparato dagli allievi a proprie spese, a carattere umoristico, che servisse a ricordare il periodo accademico. Venne organizzata una banda musicale mista con il personale delle due accademie. Il Corso Centauro contribuì con la partecipazione del Capocorso, l’allievo Mario Salvadori, valido suonatore di violoncello. Gli allievi composero un inno dell’Accademia. Non mancarono anche esibizioni teatrali, come l’esecuzione di una rappresentazione umoristica della Francesca da Rimini da parte del Corso Centauro.

Fra le tradizioni accademiche va ricordata quella delle spinguinature, tenacemente tramandata negli anni successivi. L’allievo del primo anno cominciò ad essere chiamato scherzosamente pinguino perché aviatore ma, come questo animale, incapace di volare e buffo nel comportamento, ancora smarrito e impacciato nel primo periodo di vita militare. La spinguinatura consisteva in scherzi, soprusi e sopraffazioni di vario genere operati a danno degli allievi della prima classe dagli allievi anziani della seconda classe, in analogia con quanto praticato nelle università verso le matricole e presso le vecchie scuole di marina verso i nuovi ammessi detti “pivetti” o “pivoli”. Il rito fu compiuto per la prima volta dal Corso Borea al Corso Centauro. Di notte, approfittando della più leggera sorveglianza degli ufficiali d’inquadramento, gli allievi anziani irrompevano nelle camerette degli allievi pinguini e, con loro sorpresa, lanciavano una valanga di cuscinate contro i giovani colleghi, sopraffatti nel sonno dai compagni che, in camicia da notte, sembravano fantasmi. Nelle notti successive gli allievi del Centauro cominciarono ad organizzarsi in difesa e passarono alla controffensiva, con la conseguenza di vetri rotti, qualche lieve ferita e molte punizioni. Le spinguinature, tollerate dal Comando Accademia ma in vario modo controllate e limitate, si svilupparono in innumerevoli varianti, come la tinteggiatura con vernice o lucido da scarpe di parti del corpo e l’utilizzo di particolari locali dove era possibile evitare l’intervento degli ufficiali di servizio. Quando l’Accademia si trasferì presso la Reggia di Caserta i sotterranei del palazzo offrirono molti ambienti idonei a ciò. Dopo il periodo delle ostilità la pace fra i corsi veniva ristabilita e si celebrava la maturazione della prima classe diventata più unita e spigliata nella gestione dei momenti critici, attribuendo un non trascurabile fattore formativo alle spinguinature.

Fra le più importanti cerimonie nella vita dell’Accademia si possono annoverare il battesimo del Corso e il giuramento. Presso tutte le scuole militari i corsi furono sempre distinti da un nome o da un numero. Per i corsi dell’Accademia fu deciso di ricorrere a nomi che richiamassero lo spazio o il cielo, cioè l’elemento dove i futuri Ufficiali sarebbero stati chiamati a operare e perciò ci si orientò verso nomi di uccelli, venti e costellazioni. Una trovata valida, che poi costituì la base della più importante tradizione accademica, fu quella di stabilire che i nomi dei corsi avessero l’iniziale in progressivo ordine alfabetico. Con questo intento furono scelti i nomi dei primi tre corsi: Aquila, Borea e Centauro. Ad ogni corso venne altresì deciso di assegnare un colore che, in seguito, sarà quello delle maglie sportive che servirà a distinguere gli allievi. Legata ad una tradizione comune a tutte le forze armate fu poi l’assegnazione a ciascun corso di uno stemma araldico con un motto facente riferimento al nome dello stesso. Lo stemma diventava il distintivo del corso e veniva perciò riprodotto sul labaro ricamato su un fondo del colore assegnato.

Quando tutti gli allievi avevano effettuato il primo volo veniva svolta la cerimonia di battesimo del Corso. Fra le consorti degli Ufficiali o le rappresentanti della società locale veniva individuata una madrina che aveva il compito di attribuire denominazione, motto e colore al corso. I padrini per ogni allievo erano Ufficiali più anziani i quali, almeno formalmente, assumevano la funzione di tutori spirituali dei più giovani aviatori. Durante la cerimonia veniva lanciato un palloncino al quale era appeso un orifiamma del colore del corso e portante il nome di tutti gli allievi. Successivamente veniva consegnato il labaro, simbolo del corso, con il motto prescelto. Il Capocorso, rivolto alla madrina, pronunciava una frase estremamente enfatica e retorica.

“Augure, la nostra giovane ala, che già batté nei cieli, anela alle eteree vette e chiede con ardente fede un vaticinio augusto.”

In occasione della cerimonia del battesimo del corso Centauro la madrina rispose:

“Io vi impongo il nome della costellazione dei gagliardi figli di Nèfele: guideranno le vostre ali la loro eroica pugnacia e la sorte vittoriosa.

Centauro alla tua corsa la nube è fango e il vano vento è suolo”.

(Motto tratto dalla poesia di Giovanni Pascoli Ad Andrèe).

Il periodo a Caserta

Come sede definitiva dell’Accademia Aeronautica, dopo quella provvisoria di Livorno, fu individuato l’aeroporto di Napoli Capodichino. Qui, il 28 Gennaio 1925, fu posta la prima pietra dell’Istituto alla presenza del Sottosegretario di Stato per l’Aeronautica, Gen. Alberto Bonzani. Il numero degli allievi andava aumentando oltre le previsioni e anche per l’Accademia Navale era stato pianificato un aumento del numero dei frequentatori. La conseguente decisione fu che per due anni, il tempo che venne ritenuto necessario per ultimare i lavori e rendere utilizzabile la nuova sede di Capodichino, L’Accademia Aeronautica avrebbe svolto i suoi corsi a Caserta, dove si sarebbe installata nel lato occidentale della Reggia, in precedenza occupato dall’Accademia della Guardia di Finanza.

Il giorno 15 ottobre 1926 la Bandiera dell’Istituto lasciava la sede di Livorno e si trasferiva presso la Reggia di Caserta. L’inaugurazione ufficiale della sede di Caserta ebbe luogo il 10 dicembre 1926 alla presenza del Sottosegretario di Stato per l’Aeronautica Italo Balbo. In quella occasione prestarono giuramento gli allievi del Corso Centauro, insieme a quelli del Corso Drago. L’Accademia rimase però a Caserta anche dopo che fu ultimato il palazzo di Capodichino, nel quale trovò invece più tardi la sua sede la Scuola Specialisti dell’Aeronautica.

Il palazzo della Reggia di Caserta era allora in condizioni di trascuratezza e non era certo adatto ad essere trasformato in una scuola militare aeronautica con aule, camerate, laboratori e mense. Di conseguenza furono fatti consistenti lavori per l’adattamento dei 400 locali riservati all’Accademia. Si realizzarono i gabinetti di fisica e di chimica, l’officina allievi, la sala segnalazioni, la palestra, il laboratorio fotografico e quello tipo-litografico, l’infermeria, mense, cucine e dormitori. I lavori furono seguiti dal Col. Giuseppe Valle, designato dall’aprile 1926 Comandante dell’Istituto. Egli tenne molto in considerazione il parere degli allievi che, come riporta il Capocorso del Centauro Mario Salvadori, preferivano una piccola città come Caserta ad una grande.

E’ con il passaggio alla sede di Caserta, la costituzione del Ministero dell’Aeronautica, nell’agosto 1925, e la completa gestione dell’Istituto da parte di personale della Regia Aeronautica che viene realizzata la completa autonomia dell’Accademia Aeronautica. Qualche anno dopo la Reggia fu scelta anche come sede provvisoria del Museo Storico della Regia Aeronautica.

In quel periodo la durata dei corsi era di tre anni, durante i quali si conseguiva il brevetto di pilota osservatore e la nomina al grado di Sottotenente. L’Accademia era considerata ente autonomo dipendente, per la parte organizzativa, dalla Direzione Generale del Personale Militare e delle Scuole e per la parte istruzionale dal Primo Reparto dello Stato Maggiore, sezione Addestramento. Con l’anno accademico 1926-27 la denominazione di Corsi Normali diventò Corsi Regolari e la ferma obbligatoria diventò di sei anni. Nell’anno accademico 1929-30 la durata dei corsi fu portata a quattro anni. Il numero degli allievi ammessi aumentò sensibilmente di anno in anno presso Caserta. All’inizio del 1926 gli allievi erano complessivamente 99: 24 dell’Aquila, terza classe, 38 del Borea, seconda classe e 37 del Centauro, prima classe. Il quadro permanente era formato da 26 Ufficiali, 11 insegnanti, 28 Sottufficiali e 107 civili (operai e famigli).

In generale, permaneva una certa resistenza da parte delle famiglie che sempre mal volentieri acconsentivano alla richiesta dei giovani di diventare aviatori, ritenuti questi, ancora nel giudizio comune, spericolati desiderosi di avventure. Per tale motivo, a Caserta, fu istituito uno speciale ufficio di corrispondenza con i genitori. Inoltre furono istituiti cicli di conferenze di propaganda fra gli studenti promosse dal Ministero dell’Aeronautica. L’azione propagandistica dell’Accademia puntava molto sul fascino della nuova professione dell’aviatore. Il problema del reclutamento e della preparazione venne affrontato fin dall’inizio con una certa serietà attraverso efficaci selezioni e mirata ad avere Ufficiali preparati. A Caserta continuò ad essere adottato il sistema dei concorsi straordinari alla seconda classe, per mantenere il numero degli allievi corrispondenti alle necessità della Forza Armata, rimpiazzando perciò quelli che, per vari motivi, lasciavano il corso. Il numero dei giovani che chiedevano di essere ammessi andò di anno in anno sempre più aumentando. Per il Corso Aquila il numero dei concorrenti fu di 32, 64 per il Centauro e di 94 per il Drago; 554, nel 1934, per il Corso Leone.

La selezione avveniva attraverso la visita psico-fisiologica, operata presso gli Istituti Medico Legali dell’Aeronautica di Firenze e Napoli. Gli esami di ammissione consistevano in una prova scritta di italiano, una orale di matematica e una facoltativa di lingue estere. La maggior parte dei vincitori del concorso proveniva, all’inizio, dalle regioni settentrionali. Fu invece dall’anno accademico 1930-31 che l’Accademia cominciò ad essere frequentata anche dagli allievi stranieri. L’esperienza dei primi anni di Caserta portò ad una sempre più precisa definizione delle materie da approfondire arrivando, alla fine, allo studio di quelle dei primi due anni del corso di ingegneria. L’attività didattica fu regolamentata nel Regolamento Interno dell’Istituto. Tale regolamento definiva anche le valutazioni e il modo in cui i risultati degli esami determinassero la graduatoria degli allievi. Fu inserito anche un particolare voto di attitudine professionale, a cura del Comando dell’Istituto. Nel 1929 il corso passò da tre a quattro anni di durata. Il quarto anno fu denominato “Corso di perfezionamento aeronautico”. Il primo corso che lo frequentò fu il Drago. Al termine di tale corso i Sottotenenti, dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare, sarebbero diventati Tenenti.

Il 10 dicembre 1926, in occasione del giuramento dei corsi Centauro e Drago, fu conferita per la prima volta la Sciabola d’Onore. In analogia all’Accademia Navale tale riconoscimento fu da allora assegnato all’allievo che nei primi tre anni di corso era risultato essere sempre al primo posto. Un’altra iniziativa fu l’assegnazione del distintivo della cifra reale, costituito dalle lettere V e E (iniziali di Vittorio Emanuele) intrecciate e sormontate dalla corona reale e portate, ricamate in oro, sulla manica destra della divisa agli allievi che agli esami avevano avuto una votazione media elevata.

In considerazione del periodo storico, durante i corsi era svolta anche una certa forma di educazione politica.

Con il trasferimento a Caserta l’Accademia poté disporre di una propria scuola di pilotaggio sull’aeroporto di Capua dove poter brevettare i propri allievi piloti militari. Dal 1 gennaio 1927 fu costituita una squadriglia dedicata e l’aeroporto fu denominato Scuola di pilotaggio per gli allievi dell’Accademia Aeronautica. Gli allievi del corso Aquila ne furono i primi fruitori.

Il Corso Centauro effettuò, durante il primo anno di corso, alcuni voli orientativi abbinati a saggi psicofisiologici che portarono all’eliminazione di alcuni allievi. Sette elementi furono reintegrati al secondo anno. Dopo altri voli nel secondo anno, nell’estate fra il secondo e il terzo anno frequentarono il corso da osservatori sull’aeroporto di Centocelle. Dopo qualche volo da osservatori durante il terzo anno, il quarto anno fu dedicato completamente al conseguimento del Brevetto Militare a Capua. Per il corso Centauro il quarto anno fu essenzialmente assorbito dal volo. Per il resto, a parte lo studio dei regolamenti, furono impiegati per il servizio di Ufficiale di Picchetto, per rappresentanze e altri servizi di caserma.

Inizialmente la dotazione della scuola di volo di Capua fu di una cinquantina di aeroplani Breda, Ansaldo e SVA, molti dei quali residuati della Grande Guerra. Per il conseguimento del brevetto di pilota d’aeroplano le ore pianificate erano 30 mentre erano 40 quelle per diventare pilota militare. Dopo il conseguimento del brevetto i giovani Ufficiali raggiungevano le scuole di specialità.

A Caserta l’attività fu completamente regolarizzata attraverso l’adozione del nuovo regolamento interno, che lasciava sempre meno spazio all’iniziativa e all’improvvisazione. Venivano dettate norme che regolavano i doveri generali, i doveri a tavola, nel dormitorio, nelle sale dedicate allo studio, in quelle di ricreazione, in campo sportivo e in libera uscita. Particolarmente rigide erano le regole relative allo studio da effettuarsi isolatamente, in silenzio, nelle ore previste dall’orario con possibilità di studio in coppia o in gruppo solo in prossimità degli esami. Dopo il silenzio era obbligatorio rimanere a letto senza parlare. Ci si poteva alzare solo dopo la sveglia, piegando gli effetti letterecci e provvedendo alla pulizia personale. Per l’attività di controllo gli Ufficiali di inquadramento venivano supportati da alcuni Aspiranti scelti per profitto e caratteristiche personali, destinati alle prime due classi con la qualifica di Scelti e Capiscelti.

Molto rigide furono sempre le disposizioni sull’uso dell’uniforme dentro e fuori l’Accademia. Fu definito uno speciale accordo con la ditta Coruzzolo di Napoli per la fornitura di uniformi a pagamento agli allievi. Un piccolo aneddoto riguarda quanto avvenne nel 1935, anno in cui attraverso l’azione del Comandante del Corso Orione, Mario Salvadori del Centauro, fu cambiato l’uso del camicione da notte con il più moderno pigiama azzurro. Rimase molto importante lo svolgimento delle attività estive. Quelle principali furono sempre il volo e lo sport. Si praticava la pallavolo, la boxe e il rugby. Nell’ambito delle attività estive si inserirono in forma permanente i viaggi di istruzione utilizzati anche come fonte di propaganda. Quasi annualmente fu organizzata la visita al Vittoriale di Gabriele D’Annunzio sul Lago di Garda che personalmente riceveva e guidava gli allievi.

Anche a Caserta due degli avvenimenti annuali più importanti furono il giuramento e il battesimo del corso che, dal 1928, furono celebrati insieme il 10 Dicembre, giorno dedicato alla Madonna di Loreto. Ciò fu possibile perché, con il nuovo ordinamento, gli allievi furono considerati militari fin dal primo anno. Il giuramento avveniva nelle mani del Comandante dell’Istituto, in genere alla presenza del Sottosegretario di Stato per l’Aeronautica. Per quanto riguarda il battesimo del corso fu eliminata la figura della madrina e introdotta la lettura della Preghiera dell’Aviatore. L’Accademia Aeronautica mantenne la propria sede presso la reggia di Caserta fino all’agosto 1943. A seguito degli eventi della Seconda Guerra Mondiale essa fu trasferita presso il Collegio Aeronautico di Forlì.

fonti: arch. Accademia Aeronautica

Nel film “I tre aquilotti”, girato nel 1942 presso la Regia Accademia Aeronautica a Caserta e l'aeroporto di Capua, è ben rappresentata la vita quotidiana e le attività degli allievi. Oltre agli attori, fra cui Alberto Sordi, parteciparono alle riprese gli allievi dei corsi Urano, Vulcano e Zodiaco. Il film è visualizzabile a questo link

Cerimonia di consegna della Bandiera alla Regia Accademia Aeronautica - Livorno, 28 Marzo 1926

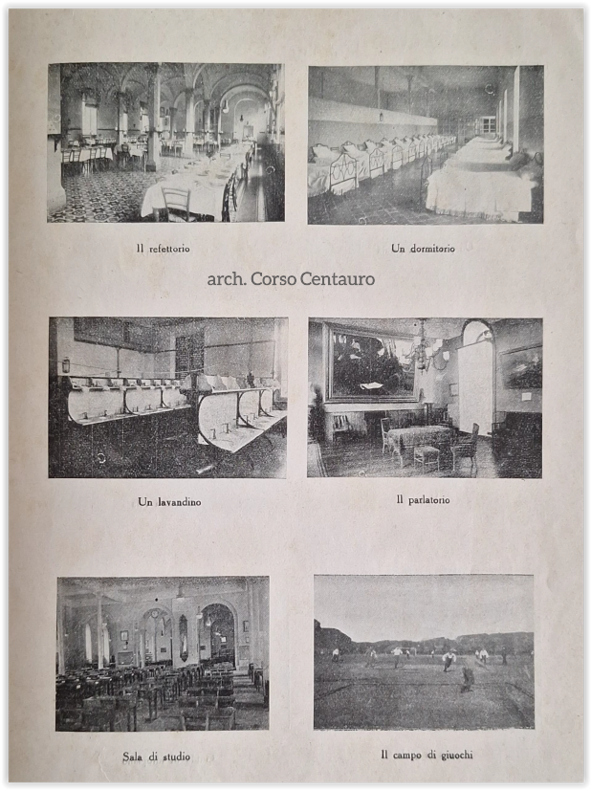

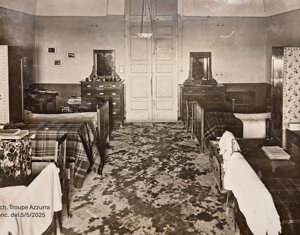

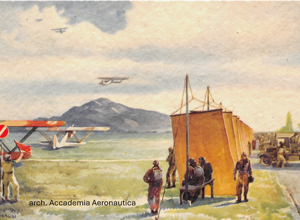

locali della Regia Accademia Aeronautica a Livorno

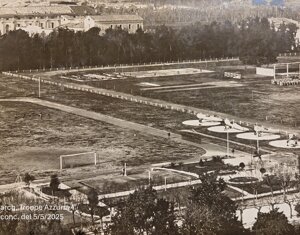

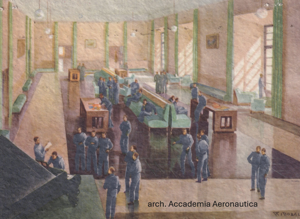

La Regia Accademia Aeronautica alla Reggia di Caserta

fare 1 clic sull'immagine per ingrandirla

1928 - Alcuni Centauri con allievi più giovani. A sinistra Camajori T., al centro Unia e Di Leva, secondo da destra Lanfranchi.

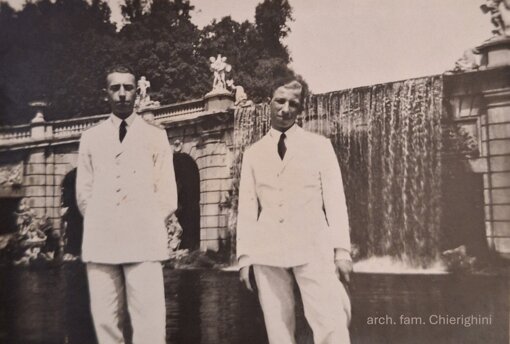

Unia e Chierighini nel parco della Reggia.

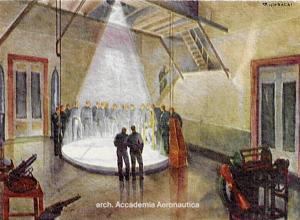

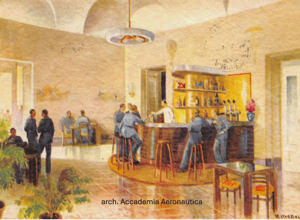

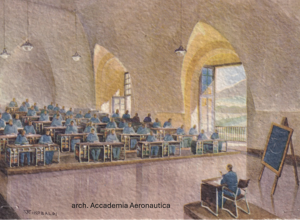

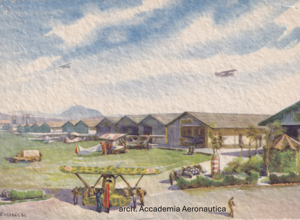

La Regia Accademia Aeronautica di Caserta nelle cartoline

Nell'ordine: 1.Aula lezione; 2.Campo sportivo con orifiammi dei corsi; 3.Bar; 4.Mensa; 5.Aula di balistica e tiro; 6.Sala di ricreazione; 7.Aula motori; 8.9.10.Attività di volo a Capua, con tende per il periodo estivo; 11.12.Ambienti della Reggia.